政策與議題

另類醫學倫理旅遊:從達豪到紐倫堡,反思國家與個人權利的拉鋸

從慕尼黑(Munich)總火車站乘搭火車,大約15分鐘就可抵達市郊的小鎮達豪(Dachau)。離開市中心三公里外有座納粹時代的集中營。達豪集中營(Konzentrationslager Dachau),堪稱德國集中營之祖。

納粹重要頭目之一希姆勒(Heinrich Himmler),當時是慕尼黑的總警長,於1933年為這座本來是兵工廠的建築物開幕啟用成為集中營。直到1945年美軍解放達豪集中營,此地扣押過20萬人,至少32,000人死亡。美軍進入達豪集中營時,營地裡有三萬人,其中三分之一的人已經奄奄一息。

達豪集中營的入口鐵門上寫著「工作讓人自由」(Arbeit macht frei),這是一個掛羊頭賣狗肉的入口。進入這裡的人們,本來應該通過訓練而成材,結果被希特勒和納粹毫不留情地折磨,一直到死後才從痛苦中解放得到自由。

韋伯(Max Weber)說過履行個人的責任和義務,是一種天職(德文Beruf,意思是職業)。「Arbeit macht frei」是1873年一名德國語言學家羅倫茨・迪芬巴赫(Lorenz Diefenbach)出版的小說,其論述是認真工作可以改變個人,賭徒和騙子也最終將會因認真勞動而改邪歸正。

把認真工作當天職

希特勒和納粹上台前,德國魏瑪共和國也曾用「Arbeit macht frei」做口號,正面鼓勵德國人在大蕭條年代就業敬業。納粹上台後也沿著德國人把認真工作當成天職的思想,設立了勞改集中營,也名正言順地在達豪這個集中營之祖掛上「工作讓人自由」的招牌。

在醫學倫理界,達豪有著特殊的地位。在這裡及納粹境內的多處營地,德國許多醫師進行了駭人聽聞的人體試驗。1942年,西格蒙德・拉舍爾(Sigmund Rascher)在達豪集中營開始用活人進行試驗。當時德國正和其他國家在二戰中打得如火如荼,和戰爭傷亡有關的醫學研究變得不只是重要,也非常緊迫。

達豪營地的首個戰爭醫學實驗是把囚犯關在減壓艙裡,讓他們快速減壓,以模擬空軍在高空緊急跳傘的低壓創傷。為了證明在急速減壓過程中會有氣泡在腦部血管裡形成,拉舍爾曾經活生生解剖受試者的腦部。

記錄裡有200名達豪集中營的囚犯被送入減壓艙,80名當場死亡。當時拉舍爾的長官希姆勒曾建議釋放存活下來的受試者,但拉舍爾認為這些波蘭和俄羅斯人是低等民族,沒有活在世界上的必要,結果大多數都被處死。

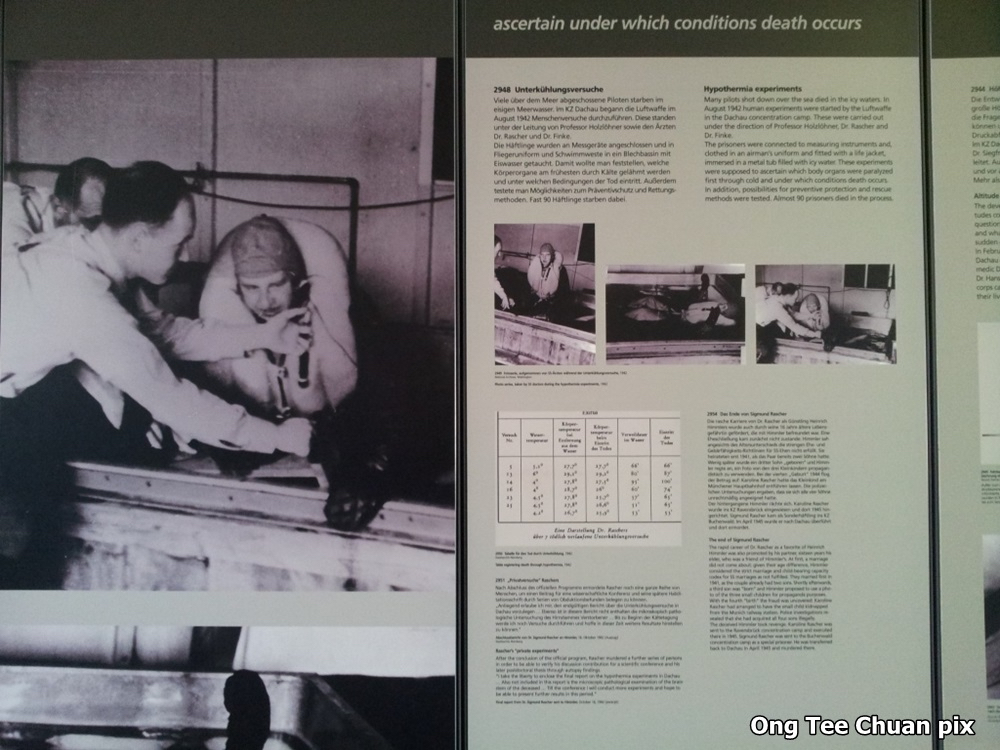

進行低溫冷凍試驗

在達豪集中營,德國醫師也進行低溫冷凍和喝海水試驗,這些試驗的背後都是要累積醫學資料,因為德國空軍可能被擊落而降落在冰冷的北海。拉舍爾將囚犯泡在冰水裡以模擬北海的溫度,至少300名囚犯被強迫進行此試驗,90人在過程中死亡。

根據北歐當時的民間說法,漁民若掉入北海,當地人的辦法是將他們帶回家,在被窩裡由妻子協助逐漸恢復體溫。拉舍爾也因此真的找來吉普賽女性,把一些從冰水中浸泡過的受試者和裸體的吉普賽女郎放在被窩裡,以檢驗民間「偏方」的療效。

另一名醫師艾賓格爾(Hans Eppinger)則在達豪負責喝鹽水試驗。90名吉普賽人被迫在多達12天內只能喝海水,以讓德國醫師了解倘若空軍被迫降於北海,單靠海水是否能存活,以及飲用海水對人類生理帶來的變化。

以活人進行大膽試驗

此外,納粹醫師也用活人進行一些大膽的活體試驗,包括砍斷集中營囚犯的手腳,再砍斷另外一個人的手腳來駁接。此外,納粹醫師也在集中營內刻意製造槍傷,進行大量的磺胺試驗(磺胺當時已經被證明能夠殺菌),以尋找預防傷口受到細菌感染壞死的最佳療法。此類試驗導致大量的人為死亡,然而在另一方面,納粹也通過這種無法在動物實驗取得的結果,累積了可觀的「科學醫學」資料和知識。

二戰後期德軍兵敗如山倒,1945年4月29日,美軍進入及解放達豪集中營,許多軍人都被眼前的慘況嚇壞了。隔日,希特勒自知將會戰敗而自殺。再過幾天,德國簽署無條件投降書,宣布5月8日停止所有軍事行動。1945年末至隔年10月,由四個戰勝國組成的國際軍事法庭,在德國城市紐倫堡提控德國主要戰犯,史稱紐倫堡大審判(Nuremberg Trials)。後來美軍單方再進行了12個審判,被稱為紐倫堡後續審判。

1946年12月9日,第一個後續審判在紐倫堡開審,就是歷史上有名的「醫師審判」(The Doctors’ trial),由美國的法官和主控官進行,美國醫師成為主要專業證人。1947年,醫師審判完成,23名德國人(多數是醫師)被控,七人被判死刑。

拉舍爾在美軍解放達豪集中營之前已經和希姆勒鬧僵而被處決,門格勒則輾轉潛逃到南美洲,最後在巴西死亡。《巴西來的男孩》這本科幻推理小說,寫的正是門格勒在巴西用奧斯威辛集中營掌握的技術,得以無性繁殖多個希特勒,這些「克隆希特勒」(按:clone,即希特勒複製品)正有著雅利安的藍眼睛。

紐倫堡守則立下基礎

醫師審判的結果就是出現紐倫堡守則(Nuremberg Code),奠定了後來人體試驗的標準,也成為臨床醫學倫理的基礎。今天我們視為理所當然的知情同意(informed consent),首份跨國際的明文規定就是1947年發表的紐倫堡守則裡定下來的。紐倫堡守則的第一條文及第一個句子就是——「試驗者絕對需要獲得受試者的自願和知情後的同意」(The voluntary consent of the human subject is absolutely essential)。

我們必須很清楚地指出一點,德國當時在科學及醫學界領先全球,這些在活體上進行試驗的醫師不是狂人,許多都是醫學界裡備受尊敬及學識豐富的醫師。一些納粹當時進行的試驗,例如讓囚犯患上瘧疾及肺結核,再找出最有效的預防及治療方法,蒐集到的資料及知識,其實是對全體人類有長期益處的。

70年後的今天,醫學界還在辯論著是否應該把當年納粹試驗的「成果」公開運用以造福世人。多數人覺得納粹醫學獲取知識的手段不容於世人,不能為了正面結果而不擇手段,因此他們所累積的知識都是非法的。

揭露美國醫師背棄倫理

醫學不允許不道德手段,這是公認及必須遵守的。然而若我們看今日許多的醫學進步,也有不少是經過充滿道德及倫理爭議而獲得。紐倫堡醫師審判20年後,美國一名醫師畢徹爾(Henry Beecher)於1966年在醫學重點刊物《新英格蘭醫學期刊》投書,列出22個美國醫師和醫院背棄倫理進行的人體實驗,丟下了一枚震撼炸藥。

這個醫學倫理領域最著名的吹哨文章之一,點出了幾個讓人困擾的問題——納粹之後20年,美國醫學界依然置紐倫堡守則不顧,強行在弱勢病人群中執行人體試驗;而文章裡提到的幾位醫師,後來成為醫學界泰斗,他們從這些「不道德」的人體試驗裡獲得的知識,都化為醫學生及醫師必讀的課本。對納粹的批判,卻對其他有違倫理的行為視而不見,這種選擇性的道德標準,幾十年來依然在醫學界爭論不休。(由於篇幅有限,在此不詳談這個課題)

我們也必須注意到另一點,就是醫師審判是美國單方面對德國醫學界的審判。同樣在二戰時期前後,蘇聯的集中營「古拉格」也在囚犯身上進行毒氣研究。日本的731部隊在哈爾濱設立研究所,用中國人和朝鮮人進行人體試驗,和納粹在達豪及其他集中營的行為沒兩樣。

然而這些欺凌和蹂躪基本人權的暴行,美國當時並沒有像對付德國一般,在那些國家設立「醫師審判」。這是典型因為政治利益而有所選擇的正義,當醫學界和社會大眾討論醫學倫理的來龍去脈和歷史,不能不小心注意這一點。

國家利益與個人權益

70年前納粹醫師在紐倫堡醫師審判辯護時,強調戰爭時期是非常的極端時刻,他們為國家進行人體試驗是為了贏得戰爭,即把國家利益放在個人權益之上。今天在世界相對和平的時期,尤其是我們這一代沒有經歷過大動盪和戰爭的人,當然對這類言論嗤之以鼻。我們相信自由主義及個人權益是無可挑戰的,因為我們活在個人人權最大的時代。

若有一天當國土被侵犯時,我們是否有拿起武器殺死對方的需要?我們是否應該為國家多數人民的利益而殺死入侵者?個人權益和公眾利益總是對立和存在緊張關係,當「極端」時期來到,我們必須做出選擇,很多時候選擇也許是殘酷的;即使在每天的生活裡,我們其實都面對著公共利益和個人權益的兩難。而在危機和極端時期,此類衝突將會更加尖銳。

若到了德國慕尼黑,除了享受啤酒和烤豬腳,抽空到達豪集中營和紐倫堡審判法庭參觀和反思人體實驗和醫學倫理,肯定會是一趟物有所值的醫學旅遊,畢竟我們每個人總有一天會成為病人,也極大可能會成為現代醫學的受試者。

文:翁詩鑽(畢業於馬來亞大學醫學系,和死神拔河第19個年頭,深感生命朝夕無常,對醫學沒有幻想,只能腳踏實地賺一份薪水。但願以後墓誌銘上刻的是——一個曾經醫治過人類的人。)